ここでは、子どもの空間認知能力を鍛える方法として、3つの遊びをご紹介します。

少しでも賢い子どもに育てたくて、「知育」についていろいろ調べていると「空間認知能力」という言葉がよく出てくる。

大事なのはわかるけど、どうやって鍛えるの?

そんなあなたへ、書籍「子どもの才能は3歳、7歳、10歳で決まる!―脳を鍛える10の方法 (幻冬舎新書)」の内容を参考に、日々の遊びの中で簡単に空間認知能力を鍛えられる3つの方法をご紹介します。

- なわとび

- ボール遊び

- 積み木やブロック

この3つの遊びが重要だよ~!

教育熱心な家庭ほど、子どもが小さいうちから取り入れている遊びなんです。

では、より効果的な遊び方や積み木の種類についても、さっそく見ていきましょう!

【もこ】

子どもと遊ぶ時間を楽しくするお手伝いがしたい「おもちゃコンサルタント」。

過疎地に暮らす3児の母。親も子どもも嬉しいおもちゃ、遊び場に興味津々。

目次

空間認知能力とは【子どもの才能を発揮するために必須】

空間認知能力とは、モノの置かれている状況を、様々な角度から立体的に把握、認識する能力のことです。

日常の中で基本となるような能力であり、生きていくうえで欠かせません。

そして、子どもが才能を発揮するために意識したいのが、以下の5つから成る空間認知能力です。

理科の天体、社会の地図、数学では立体の展開図を想像させたりしますよね。

学校の授業科目だけでなく、日常でも、よく段差につまづいたり、転んでしまう場合は、自分と対象物との距離感や認識のズレがあったりするんです。

言い換えれば、自分の身を守るために必要な力でもあります。

ケガの多い子は、とくに意識したいですね。

スポーツをするときも・・・

サッカーであれば自分の位置からゴールまでの距離感を認識し、仲間にパスを送るか、そのままゴールするのか、瞬時に判断するのに大事になってきます。

空間認知能力を鍛える方法【子どもが伸びる3つの遊び】

空間認知能力を小さいころから鍛えるには、この3つの遊びを取り入れていくのが効果的とされています。

効率的に空間認知能力を伸ばすための、くわしいポイントをまとめました。

なわとびと、ボール遊びが空間認知能力を高める

空間認知能力を高めるベースとなるのは、やはり正しい姿勢と歩き方です。

なぜなら姿勢が悪い状態だと、見えるものが傾いてしまい、すべてにおいて補正が必要になってしまうからです。

スポーツでは、体を動かすタイミングがずれる原因になったり、勉強でも余計な負担が脳にかかり、集中力が落ちてしまいます。

そうならないために取り入れたいトレーニングがあります。

それは、なわとびと、ボール遊びです。

●「なわとび」で、体の軸をしっかり安定させる。

地面に円をかいて、はみ出さないようにジャンプするのがポイント!

●ボール遊びで、「空間の間合いを測る力」と「相手の動きを観察する力」をつける。

サッカーやバスケ、バレーや野球など、相手をよくみて先が読めないと、いい場所へパスを回すことができないよ。

積み木が空間認知能力を高める

小さいころから、ブロックや積み木遊びを取り入れることで、しぜんと「空間認知能力」がついていきます。

なぜなら、立体的なものを組み合わせたり、積み上げたりするには、ものの形や位置を正しくとらえる必要があるからです。

子どもは、楽しく遊びながら効果的に空間認知能力を鍛えることが出来るのです。

知育に熱心な親御さんほど、質の高い積み木を見極めて、習い事と同じようなカテゴリーで教育の一環として積み木をそろえていますね。

では、どんな積み木を選んだらいいのでしょう?

積み木、と言ってもいろんな種類がありますよね。ここでは、おもちゃの質にも意識をむけて積み木選びをしていきましょう。

空間認知能力を鍛える方法【おすすめの積み木】

知育と書かれていれば「どんなおもちゃで遊んでも同じ」と、思っていませんか?

じつは、おもちゃの質も重要なポイントとして目を向けてもらいたいのです

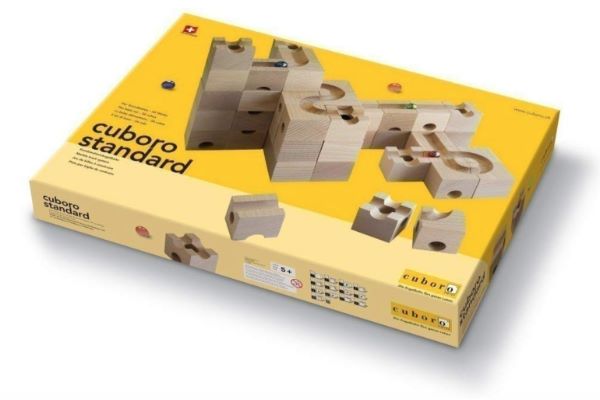

【キュボロ】プロ棋士の藤井聡太さんが遊んでいたおもちゃ

プロ棋士の藤井聡太さんが遊んでいたおもちゃとして、有名になったのがこちら。

スイス生まれのの知育玩具「キュボロ」です。

ただの積み木では、なさそうですね~。

立方体となっている積み木には、ビー玉の通り道となる穴や溝があいています。

これをうまく組み合わせて、上から下へとビー玉が転がるようにコースを考えて遊びます。

外側からは見えないところにも、玉の道が出来るのが楽しさの秘密。

はじめは、お値段に腰が抜けそうになりました。

しかし、遊んでみると大人でも夢中になりますし、表面から見えない立体の奥まで考えたりと、頭をフル回転させて遊べます。

やはり積み木系はパーツが多いほど、創造力も大きくなり、楽しめます。

スタンダードセットがあれば、54個の立方体(13種類のパーツ)とビー玉5個でキュボロの楽しさを存分に味わえます。

ベーシスは、スタンダードと同じ13種類ですがパーツは30個ありますよ~。

こちらのクゴリーノは、キュボロをはじめるにはまだ難しいという3歳ころの子にも喜ばれています。もちろん、キュボロの基本形に買い足しても楽しいです。

【寄木の積み木(木箱入り)】オークヴィレッジ

「赤ちゃん用の積み木」としてデザインや音が個性的なものが多くありますよね。

1歳前の赤ちゃんの時期にたっぷり遊べるようにと割り切って購入するのならいいかと思いますが、我が家では量を増やすか、発展形の買い足しが出来る積み木を選びます。

積み上げの難しい赤ちゃん~1歳前後は、積み木を「崩すこと」が楽しいときです。

大人が積み上げたものを、「倒してみる~?いい音がするかな?」と誘ってみましょう。

木箱でなくて布袋に入っているのは、こちら。

軽いので、持ち運びにも便利です。積み木は25ピース。

ウサギのピラミッド【立体パズル】

うさぎちゃんたちが、いくつも積みあがってできるピラミッド。

複雑な形の立体をぴたっと、はめる感覚を続けて、ピラミッドが完成すると心がスッキリした気分に。

表裏があるから、大人でも難しくて苦戦。親子一緒に挑戦しよう!

平面で完成したら、積み上げてピラミッドをつくるといいよ。

親子ウサギや、のんびりさん、窮屈で狭いところが好きそうなうさちゃんなど、それぞれ可愛らしさがあるので、「ごっこあそび」も楽しめます。

色合いのバランスも素敵なので、オブジェにも出来ますね。

じつは、猫バージョンもあるんです。猫好きさんには、こちら。

いろんな動物がそろったピラミッドも2種類ありますよ。

木工職人黒澤

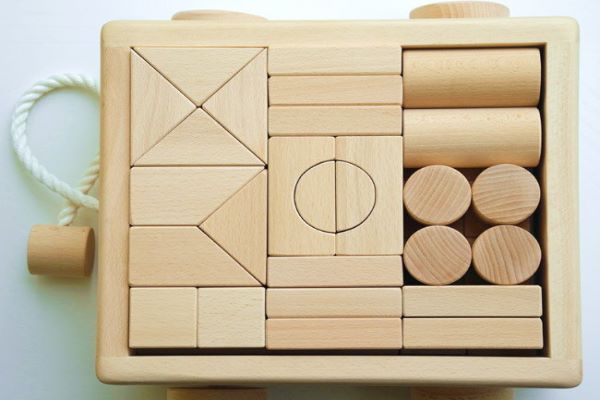

こちらは、群馬県の木工職人さん手作りのこだわり積み木です。

ブナの無塗装で43ピース入りです。

写真は、1段目と2段目と積み木が入っている様子ですが、厚みや形など多種が一度に楽しめます。

台車に、積み木だけでなく乗せて走らせるのが楽しそう。

そして、台車の中に、積み木が収まるので子どもたちのお片付け欲を刺激してくれますよ。

1歳頃からスタートするには、ここで紹介した積み木は難しいものが多いので、こちらの記事でおすすめを紹介しています。

空間認知能力を鍛える方法【3つの遊びで子どもを伸ばす】まとめ

まだまだ未知の世界が広がる脳科学の分野。

子どもの脳は未熟で、発達途中であるということは、わかっています。

そして、日々の経験をスポンジのように、ものすごい吸収率で取り込んでいます。

そう、わたしのつかってしまう汚い言葉までも・・・

(そんな言葉覚えないでくれ~)

脳を鍛える子どもの遊びについて、キーワードになるのは、「空間認知能力」でしたね。

お子さんが小さいころから意識して積み木遊びやなわとび、ボール遊びを取り入れてみましょう。

また、質の高い積み木を積極的に取り入れましょう。

そのうえで、おすすめの積み木を4つご紹介しました。

さらに年齢ごとに気を付けたい点やポイントなど、書籍「子どもの才能は3歳、7歳、10歳で決まる!―脳を鍛える10の方法 (幻冬舎新書)」を読んでみてくださいね。

積み木は、もちろん、ほかにも子どもの創造性・豊かな五感を培う「木のおもちゃ」は、こちらの記事でもご紹介しています。