今回は、子供との遊び方がわからないという、あなたのために「おさえておきたい簡単3ステップ」をお伝えしていきます。

とくに赤ちゃんから小学校へ入学する前の小さな子どもについては、なかなか自分だけで遊ぶのは難しい年ごろです。

赤ちゃんを抱っこするのは、わが子が初めて。

子どもと遊ぶって、どうしたらいいのかな・・・?

わたしも初めての子育て、さらには二人目の子育てときも、子どもとの遊び方が分からない!と悩みました。

そして正直、子どもと遊ぶのが退屈でした。

子どもは、おもちゃがあれば、ひとりで遊ぶものだと思い込んでいました。

ひとりで勝手に遊んでいてほしいのに、私が見えなくなるとすぐに追いかけてきて、なかなか集中して遊べない・・・とイライラが募ったりしていませんか?

しかし、子どもとの時間には、いつか終わりが来ます。

気づいたら友達と遊びに出かけてしまうほど成長して、親と一緒になんて遊んでくれなくなりますよね。

そう考えた時に、子どもとの遊び時間をもっと楽しめる方法はないのか?

子どもとの遊びに苦労した私は、おもちゃコンサルタントという資格をとりました。

そんな私、もこ(@mokuikuko)の考える、子どもと遊ぶ上で「おさえておきたい3つのステップ」をまとめました。

【もこ】

子どもと遊ぶ時間を楽しくするお手伝いがしたい「おもちゃコンサルタント」。

過疎地に暮らす3児の母。親も子どもも嬉しいおもちゃ、遊び場に興味津々。

目次

子供との遊び方がわからない【新米パパママも簡単!3ステップ】

「あなたのことだけを、しっかり見てるよ」という安心感を積み上げる

子どもの「みてみて~」、「ねえ、聞いて~」に、しっかり向き合ってみませんか?

そうすることで、いつもそばにいてくれるんだという安心感を子どもは持ちます。

遊びに集中するためには、こうした親との信頼関係が重要な役割を果たすんです。

遊びの最中にテキトーにうなずいたり、ちょっと待っててと他の用事を済ませていたりが重なると、子どもは安心して遊びに集中できません。

小さいころから、たっぷりと安心感をつくってあげましょう。

できるだけ多くの人と交流して、遊び方を真似しよう

いろんな世代の方に、赤ちゃんをあやしてもらいましょう。

地域の方に、たっぷり我が子と関わってもらいましょう。

そのためには、自ら出かけていくのが良いですよ。地域の子育て支援センターがあれば、お友達もつくりやすいですね。

他のママさんが子どもと接する様子、保育士さんの声かけから学べることは多いですよ。

私も随分、助けられました。

子どもとの遊び方を知るための経験値を、自分でどんどん外に出て高めていきましょう。

近くに子育て支援センターがなければ、木育ひろばなどの遊び場をおすすめします。

そのうちのひとつが東京おもちゃ美術館です。

おもちゃに興味をもたせるために大人が遊んでみせる

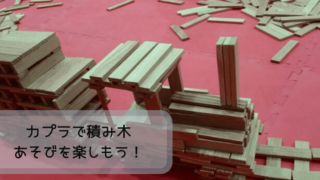

よく、積み木遊びを始めても子どもがすぐ飽きてしまう、といった悩みが聞かれます。

とくに1~3歳頃の低年齢の時期は、子どもの考える力をちょっと手助けしてあげましょう。

まずは、大人が楽しく遊ぶ姿をみせましょう!

大人が先に「こんなふうに、できたよ~」と積み上げてみせると、

子どもは「もっとやってみたい、楽しそう!」と思えるかもしれません。

子供との遊び方がわからないなら【1歳前後の積み木あそび】

初めは大人が、遊びを促してあげることも必要になります。

まだうまく積み上げることが難しい1歳前後なら、大人が前もって積み上げておきます。

その状態から、「一緒に積み木を崩してみようか~?」と声かけしてみましょう。

子どもの反応をみていくと、この子がどんなことを楽しいと感じているのか、少しずつ分かってくるはずです。

繰り返しを好む時期でもあるので、喜んでいれば根気よく付き合います。

また、大人が積み上げているときに「積み木をひとつくださいな~」と言って「ありがとう」という流れを繰り返すのも、子どもは役割をみつけて得意そうに喜んでやってくれました。

積み木同士で音を鳴らしてみたり、平面でも何かを形づくってみたり・・・

ハンカチを広げた上に積み木で顔をつくってみよう!

大人の私たちも、頭をひねって子どもに合った遊び方を考えてみましょう!

固定概念を取り払って、別の遊び方を考えるのって、けっこう難しいことですよね。

子供との遊び方がわからないなら【 4歳頃から積み木+サイコロという遊び方】

ルールや順番が理解できる頃になったら、積み木にサイコロをプラスした遊びを楽しんでみましょう。

出た目の数だけ、順番にサイコロを積み上げていきます。

はじめの土台を5つくらい作っておいて、好きなように積み上げていくと、誰の番で倒れるかハラハラドキドキしながらゲームができますよ。

子どもの年齢によって、ルールは柔軟にかえてあげましょう。

子供との遊び方がわからないなら【同じおもちゃで、同じ時間・同じ気持ちを共有しよう】

いざ、子どもと遊ぼう!となったときに「おもちゃ」があるとコミュニケーションが楽しくなります。

子どもとの遊び方が分からない、というあなたへ、まずは同じおもちゃで、同じ時間を過ごし、同じ気持ちになってみることをオススメします。

おもちゃ選びについては、子どもが主体的に遊べるもの(電池で動かないもの)をおすすめしています。こちらの記事で詳しく紹介しています。

子どもの気持ちに共感する声かけ「うまくできたね~!上手だね!」、

実況中継のように

「電車がゴトゴト走り出しました。つぎは、どこに行くのかなあ?誰を乗せるのかな?」といった具合に、一緒の時間を同じ方向をむいて過ごします。

それだけで遊びの中から、十分な信頼関係がつくられていきますよ。

おもちゃコンサルタントの私がオススメする木のおもちゃは、こちらの記事を参考にしてくださいね。

子供との遊び方がわからないなら【信頼関係から「ひとり遊び」へ】

子どもが小学生になるまでの時期は、以下の3つのステップをおさえて子どもと関わりましょう。

3つのステップを意識すると、子どもはいつの間にか自分の創造力の翼を大きく広げて「ひとりでモクモクと遊ぶ」ようになります。

遊びに夢中になることができると、何に対しても集中して取り組む姿勢ができていきます。

世界の主流となる教育の考え方も、学力重視から人間力重視へとシフトしています。

その人間力の土台を作るために、遊びが持つ可能性は計り知れません。

子どもの遊びで期待できる効果については、こちらの記事を参考にしてくださいね。